关注韩松大夫视频号,观看更多内容

1 解剖与镇痛的双重基础

腰方肌作为连接肋骨、腰椎横突与髂嵴的关键深层肌肉,其独特的解剖位置决定了它在腰痛发生与治疗中的核心地位。这块位于腹后壁脊柱两侧的不规则扁肌,起自第12肋下缘和L1-L4横突,止于髂嵴,与脊柱其他肌肉共同维持腰椎稳定及正常生理曲度。其周围包裹的胸腰筋膜(TLF) 构成了解剖学上的神奇“药物通道”——这个由前、中、后三层组成的复合结构,内含丰富的机械感受器及高密度交感神经纤维,成为腰方肌阻滞(QLB)发挥卓越镇痛效果的关键。

QLB的三重镇痛机制革新了传统疼痛管理理念:

- 躯体神经阻滞:局麻药经TLF向椎旁间隙扩散,阻断T6-L1脊神经传导,有效控制躯体痛

- 交感神经抑制:阻断胸腰段交感神经链,减轻内脏痛及血管痉挛性疼痛

腰丛神经影响:药液扩散至腰大肌间隙,作用于腰丛神经根(L1-L3为主),改善下肢放射痛。

在超声影像引导下,操作者可清晰识别“三叶草征”——由椎体横突、腰大肌、腰方肌与竖脊肌构成的独特声像图,确保药物精准注入目标筋膜间隙8。这种多靶点作用机制使QLB特别适用于涉及深部组织与神经的复杂性腰痛,尤其是传统治疗方法难以奏效的混合性疼痛综合征。

2 腰痛治疗的核心应用场景

2.1 亚急性术后腰痛干预

腰椎术后疼痛综合征(FBSS)是脊柱外科常见难题,尤其多见于腰椎融合或减压术后患者。传统镇痛依赖阿片类药物,但存在成瘾风险和胃肠功能抑制。研究表明,气管插管全麻联合双侧QLB(0.5%罗哌卡因15ml/侧) 可显著改善这一临床困境:术后48小时内疼痛评分(NRS)降低超过50%,阿片类药物用量减少40%,首次下床活动时间提前约3小时7。其机制在于QLB阻断了手术创伤引发的神经源性炎症级联反应,同时避免运动神经阻滞,保障早期康复训练实施。

2.2 髋关节相关腰腿痛

髋腰疼痛综合征常表现为腹股沟区、下腰部及大腿前侧的牵扯痛,临床诊断与治疗颇具挑战。QLB在此领域展现独特价值:

全髋关节置换术(THA)后疼痛:采用前路QLB(L4水平,0.5%罗哌卡因20ml),术后12h静息痛NRS评分可降至2分以下,较静脉镇痛降低50%。其核心优势在于选择性感觉阻滞——在充分镇痛的同时保留股四头肌肌力,避免传统腰丛阻滞导致的下肢无力,显著降低术后跌倒风险。

髋关节源性牵涉痛:对于骨关节炎或股骨头坏死引起的腰部牵扯痛,QLB联合髋关节腔内注射可实现“双关节联合镇痛”。临床数据显示,此方案使慢性髋腰疼痛患者ODI功能障碍指数3个月内改善45%,显著优于单一关节治疗。

2.3 丛性腰腿痛的突破性治疗

由骶髂关节炎、骨盆外伤或盆腔炎症引发的丛性腰腿痛(Lumbosacral plexopathy),因涉及多神经根损害,传统治疗效果有限。QLB在此领域的创新应用开辟了新途径:

腰大肌肌间沟阻滞联合QLB:通过将药液精准注入腰方肌与腰大肌间沟(QLB3入路),局麻药沿筋膜扩散至腰骶丛,有效覆盖L1-S2神经根。研究显示,该技术使72%患者的夜间痛VAS评分在24小时内从7.2±1.1分降至2.8±0.9分。

臭氧协同疗法:40mg/L医用臭氧联合0.25%罗哌卡因行QLB,通过抑制TNF-α、IL-6等炎性介质释放,减轻神经根水肿。临床对照试验证实,与单纯局麻药阻滞相比,联合方案使3个月远期疗效提升35%,MRI显示坐骨神经周围水肿带吸收率提高。

3 精准实施的技术规范

3.1 个体化入路决策

QLB的四种入路方式需根据疼痛来源及解剖特点精准选择,其技术差异直接影响治疗效果:

表:QLB不同入路的技术特点与适应症选择

| 入路类型 | 穿刺靶点 | 最佳适应症 | 阻滞范围 | 超声标志 |

|---|---|---|---|---|

| 外侧路(QLB1) | 腰方肌前外侧与腹横筋膜间 | 下腹部放射痛、髂腹下神经痛 | T10-L1 | 腹横肌腱膜高回声带 |

| 后路(QLB2) | 腰方肌后方的LIFT三角 | 腰椎术后痛、椎板切除综合征 | T7-L1 | “三叶草征”清晰显示 |

| 前路(QLB3) | 腰方肌与腰大肌间沟 | 髋关节痛/丛性痛/肾区痛 | T6-L1 | 腰大肌受压前移征象 |

| 肌内(QLB4) | 腰方肌内 | 肌筋膜源性痛、腰方肌综合征 | T7-T12 | 肌纤维内药液扩散 |

根据《腰方肌阻滞疗法中国专家共识(2024版)》,前路QLB(QLB3) 因其广泛的药液扩散范围(覆盖T6-L1)和对腰丛神经的直接作用,成为腰腿痛治疗的首选入路。而肌内注射(QLB4)则适用于腰方肌本身劳损或痉挛引发的局部疼痛综合征。

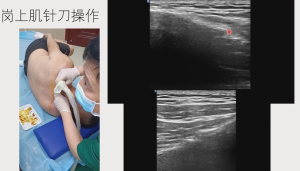

3.2 超声引导下的标准化操作

精准实施QLB依赖严格的超声操作流程,核心步骤包括:

- 体位摆放:患者取侧卧位,患侧向上,屈髋屈膝使腰部肌肉放松

- 探头选择:低频凸阵探头(2-5MHz)用于肥胖或深部结构显示困难者,高频线阵探头(6-13MHz)适用于体型标准患者

- 定位扫描:

- 探头置于腋后线髂嵴上方,倾斜15°向头侧

- 识别关键结构:横突(高亮曲线回声)、腰方肌(较腰大肌回声更低)、腰大肌(斜行条纹)

- 确认“三叶草征”——由椎体横突、腰大肌、腰方肌与竖脊肌构成的影像学标志8

- 穿刺注药:

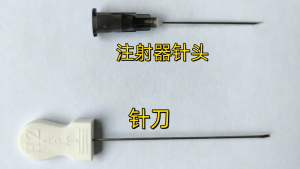

- 采用平面内技术,22G钝针由背侧向腹侧进针

- QLB3需穿透腰方肌达腰大肌间隙

- 注药测试:有效扩散表现为腰大肌受压前移或筋膜分层

- 局麻药容量:单侧20-30ml 0.25%-0.5%罗哌卡因710

操作安全警示:约8%患者存在髂腰动脉腹支穿越腰方肌实质,穿刺前务必采用彩色多普勒排除血管变异。推荐使用“水分离技术”——先注射少量生理盐水推开血管再进针,显著降低出血风险。

3.3 药物方案优化

药物选择需兼顾安全性与疗效持续性:

- 基础药物:0.25%-0.5%罗哌卡因(单侧≤2.5mg/kg),其感觉-运动分离特性利于功能康复

- 增效佐剂:

- 医用臭氧(30-40mg/L):通过激活Nrf2通路减轻神经炎症

- 地塞米松(4-5mg):延长阻滞时间约6小时,但糖尿病患慎用

右美托咪定(0.5-1μg/kg):增强镇痛但不延长运动阻滞

需警惕药物毒性风险:双侧阻滞时罗哌卡因总量不超过150mg,添加佐剂时需相应减少局麻药浓度。肾移植或肝功能障碍患者建议选择0.25%低浓度方案。

4 疗效与风险的临床评估体系

4.1 多维度疗效评估

QLB治疗腰痛的疗效判断需超越单纯的疼痛评分,采用生物-心理-社会医学模式综合评估:

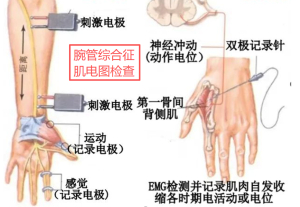

- 即时反应(注药后20min):

- 患侧T10-L1支配区冷觉测试减退(酒精棉球擦拭法)

- 疼痛区域NRS评分下降≥3分

- 功能改善(24-72h):

- 步行试验距离增加>50%

- 直腿抬高角度改善>30°

- Oswestry功能障碍指数(ODI)下降>15分

- 长期转归(3-6月):

- 阿片类药物用量减少50%

- 生活质量评分(SF-36)提升>20%

重返工作时间提前

《腰方肌阻滞疗法中国专家共识(2024版)》特别强调:感觉阻滞范围评估是判断技术成功的关键标准。QLB3入路理想阻滞区为腹股沟至膝前侧(L1-L3支配区),若出现大腿后侧麻木提示药液扩散至骶丛,需调整后续治疗剂量。

4.2 并发症防控策略

QLB总体安全性良好,但需警惕三类风险:

- 局麻药毒性反应:严格遵循罗哌卡因单侧≤3mg/kg限量,添加肾上腺素(1:20万)延缓吸收

- 神经损伤:发生率<0.1%,避免穿刺中出现异感,使用钝针技术降低神经穿透风险

- 腰丛阻滞性肌无力:发生率约5%,表现为短暂性股四头肌力弱,需排除解剖变异(如异常腰丛走行)

罕见并发症:腹膜后血肿(国际标准化比值INR>1.5禁用)、肾包膜下血肿(肾移植患者慎用QLB3)

特殊人群警示:慢性肾病(CKD)患者行QLB时需调整药物剂量。研究显示,GFR<30ml/min者使用0.25%罗哌卡因20ml,血浆峰值浓度较健康者高40%,建议单次剂量不超过15ml。

5 争议与演进方向

5.1 现存临床争议

尽管QLB在腰痛治疗中前景广阔,三大争议仍待解决:

镇痛持续性矛盾:全髋置换术中后路QLB未能显著减少24h吗啡用量,而剖宫产术后镇痛可持续48h。这种差异可能与手术创伤部位及局麻药在筋膜间的不同扩散模式相关

定位技术瓶颈:约15%患者因胸腰筋膜解剖变异导致药物扩散受限。CT三维重建显示,TLF后层缺失者药物难以到达椎旁间隙,此类患者推荐直接采用椎旁阻滞

长期安全性疑虑:臭氧或激素添加剂的远期影响尚未明确。动物实验提示40mg/L以上臭氧可能损伤神经内膜微血管,临床建议臭氧浓度不超过30mg/L

5.2 技术创新方向

QLB技术的未来突破将聚焦于精准化与长效化:

- 智能导航系统:人工智能辅助超声实时追踪药物扩散,动态调整进针路径,使阻滞成功率提升至95%以上

- 缓释制剂应用:

- 罗哌卡因脂质体:单次注射阻滞时间延长至72h

- 温度敏感型水凝胶:37°C相变形成药物储库,持续释放14天10

- 神经调控整合:QLB联合脊髓电刺激(SCS)治疗难治性腰痛,先通过QLB筛选敏感患者,再植入永久电极,使治疗有效率从盲穿的45%提升至82%

临床决策树建议:对于保守治疗无效的神经根性腰痛,推荐分阶段策略:首次诊断性QLB(0.25%罗哌卡因15ml)评估疼痛缓解程度,有效者后续联合脉冲射频或臭氧治疗;无效者则需重新评估诊断,避免盲目重复介入治疗

结语:筋膜平面阻滞的新纪元

腰方肌阻滞疗法通过融合筋膜解剖学与超声影像学的最新认知,为腰痛治疗提供了从单纯神经阻滞向多靶点调控转变的革命性路径。其核心价值在于平衡镇痛深度与运动功能保留,尤其适用于加速康复外科(ERAS)场景。随着可视化技术和新型药物递送系统的突破,个体化、长效化QLB方案正重塑腰痛治疗格局:从术后急性痛到慢性神经病理性痛,从局灶性肌肉骨骼痛到复杂丛性痛,QLB正不断拓展其治疗边界。

未来研究需着力解决药物扩散预测模型建立、筋膜变异分类标准制定以及生物可降解缓释系统开发三大挑战。随着《腰方肌阻滞疗法中国专家共识(2024版)》的推广实施,QLB技术将逐步实现标准化与规范化,最终成为腰痛多模态治疗中不可或缺的环节,为数以万计的慢性疼痛患者提供更安全、更持久的解决方案。