疼痛的隐形贫困

中国中低收入地区疼痛疾病谱、治疗落差与政策突围深度报告

核心发现

- 城乡疼痛疾病谱呈现”镜像”现象

- 68.7%疼痛患者集中在三级医院

- 慢性疼痛患者已超3亿人

影响人群

中国慢性疼痛患者总数,每年新增1000-2000万人

摘要

本报告旨在系统性地揭示和分析中国中低收入地区在疼痛疾病谱、治疗可及性与服务质量方面与发达地区存在的显著差异,并在此基础上,结合最新的国家政策导向与社会发展趋势,提出一套旨在缩小疼痛健康鸿沟、实现疼痛管理服务公平可及的政策突围策略。

描绘差异

详细描绘中低收入地区与发达地区在疼痛疾病谱上的”镜像”现象,深入剖析医疗服务可及性、健康认知水平等深层原因

剖析落差

全面审视中低收入地区在疼痛治疗方面面临的多维度落差,呈现立体、全面的”治疗落差”图景

提出对策

从六个维度提出具有前瞻性、针对性和可操作性的政策建议,为改善疼痛患者生存状况贡献智慧

引言:疼痛的隐形贫困

核心概念界定:”疼痛的隐形贫困”

“疼痛的隐形贫困”是一个深刻揭示中国城乡及区域健康不平等的复合性概念。它并非仅指经济层面的贫困,而是指一种在疼痛健康管理领域,因系统性资源分配不均、服务能力差异和认知水平差距所导致的、相对发达地区而言的”健康贫困”状态。

疾病谱的”贫困”

以疼痛症状为主要表现,掩盖未被及时诊断的潜在慢性病

治疗可及性的”贫困”

基层诊疗能力薄弱,专业人才匮乏,药物可及性低

认知与支持的”贫困”

缺乏科学管理知识,受传统”忍耐”文化影响

中国中低收入地区与发达地区疼痛疾病谱的显著差异

城乡疼痛疾病谱的”镜像”现象

城市地区:代谢性疾病为主

- • 高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病

- • 较高的健康素养和便捷的医疗可及性

- • 规律的体检习惯,早期发现诊断

- • 完善的三级医疗服务网络

农村地区:疼痛症状为主

- • 胃痛、关节痛等具体疼痛症状

- • 基层诊断能力有限,缺乏系统筛查

- • 慢性疼痛患病率41%-57%

- • 疼痛作为”替代性诊断”出现

“从客观的流行病学数据来看,这些慢性病在城乡的发病率并无显著差异,但农村人群的自报率却远低于城市。”

区域间疼痛相关健康维度的差异

西部地区农村居民疼痛问题最为突出

根据2013年第五次国家卫生服务调查,西部地区农村居民在”疼痛/不适”维度上存在问题的比例高达12.8%,而东部地区的城乡差异最小。

- • 经济发展相对滞后,支付能力有限

- • 医疗资源配置严重不足

- • 重体力劳动增加疼痛风险

关键数据

数据来源:2013年第五次国家卫生服务调查 [313]

疼痛疾病谱差异的深层原因

医疗服务可及性差异导致的”诊断鸿沟”

城乡及区域间医疗服务可及性的巨大差异,是导致疼痛疾病谱”镜像”现象的根本原因。在农村地区,基层医疗机构设备简陋、药品短缺、专业人才匮乏,难以提供有效的慢性病筛查和诊断服务。

“农村居民自我报告的慢性病发病率低于城市,并非因为实际发病率低,而是由于基本卫生服务可及性差,导致了疾病知晓率、治疗率和控制率的低下。” [299]

健康意识与疾病认知水平的城乡差距

城市居民通常受教育程度更高,接触健康信息的渠道更多,对疾病的认知更为科学和全面。相比之下,农村居民的健康意识相对薄弱,对疾病的认知可能更多地停留在”有没有症状”的层面。

城市认知特点

- • 科学全面的疾病认知

- • 主动寻求医疗帮助

- • 重视慢性病长期管理

农村认知特点

- • 以症状为判断标准

- • “忍一忍就过去了”观念

- • 对镇痛药物存在恐惧

中低收入地区疼痛治疗的多维落差

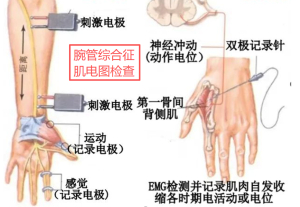

基层医疗服务能力的结构性短板

专业人才匮乏

六成以上基层疼痛科无专职医师,多由其他科室医生兼职

无专职医师比例

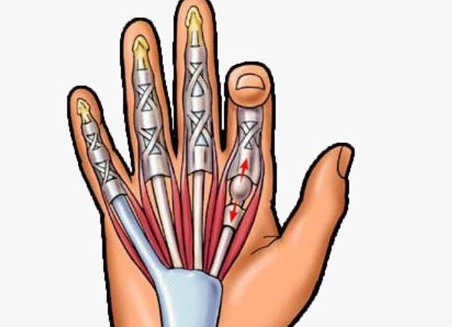

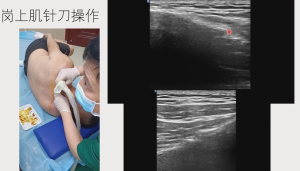

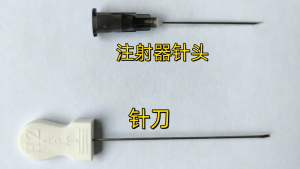

设备技术落后

缺乏现代疼痛诊疗设备,治疗手段单一,疗效不佳

治疗手段范围

疼痛专科人才培养的困境

教育体系缺失

医学本科教育中未提供系统的疼痛专科课程,相关内容分散在多个学科中,学生难以形成全面系统的认识。

“现有医学本科教育中未提供系统的疼痛专科课程教育,这是导致疼痛专业人才短缺的源头性问题”

培训体系不完善

基层医务人员疼痛知识认知不足,缺乏标准化评估方法,对现代疼痛治疗技术了解甚少。

知识短板表现

- • 过度依赖传统镇痛药物

- • 对阿片类药物存在”恐惧症”

- • 缺乏多学科综合管理理念

镇痛药物的可及性与合理使用障碍

药物获取困难

- • 药品供应保障机制不完善

- • 基层用药目录限制严格

- • 特殊药品审批程序繁琐

- • 物流成本高,配送网络不健全

认知偏差严重

- • 对阿片类药物存在”恐惧症”

- • 缺乏WHO三阶梯止痛原则知识

- • 用药不足或用药过度并存

- • 癌痛等重度疼痛治疗严重不足

政策突围:构建公平可及的疼痛综合管理体系

面对中国中低收入地区疼痛管理的严峻挑战和系统性落差,亟需从国家层面进行政策突围,构建一个公平、可及、高效的疼痛综合管理体系。这一体系的构建,不能仅仅依赖于单一部门的努力或零散的修补,而需要进行系统性的顶层设计。

宏观医疗卫生体系改革:顶层设计与战略引领

纳入国家规划

将慢性疼痛防治工作正式纳入国家慢性病中长期防治规划,作为国家卫生防控的优先发展领域。

“应将疼痛防治作为国家卫生防控的优先发展领域”

深化分级诊疗

实现”基层首诊,双向转诊,急慢分治,上下联动”的分级诊疗目标,建立疼痛专科医联体。

各级职责分工

- • 基层:初步筛查、评估、健康教育

- • 二级以上医院:复杂疼痛诊治、技术支持

基层医疗服务能力提升:夯实疼痛管理网络基础

推广疼痛综合管理试点工作

国家卫健委等部门在全国范围内开展疼痛综合管理试点工作,通过”以点带面”的方式逐步推广成功经验。

试点目标

- • 建立标准化疼痛诊疗流程

- • 形成多学科协作机制

- • 建设信息化管理平台

- • 形成可复制推广的经验

加强基层医疗机构疼痛科标准化建设

借鉴山东省威海市经验,放宽基层医疗机构设立疼痛科的限制,提供”上门指导”和”网络预审”等便利服务。

建设内容

- • 明确疼痛科设置标准

- • 配备必要诊疗设备

- • 制定诊疗规范

设备配置

- • 冲击波治疗仪

- • 红外偏振光治疗仪

- • 基本康复设备

疼痛专科人才培养:破解”无人可治痛”的难题

系统化教育体系

将疼痛医学系统性地融入医学本科教育,设立必修或选修课程。

- • 本科教育阶段融入

- • 住院医师规范化培训

- • 硕士博士学位点建设

专项培训计划

组织实施基层全科医生疼痛诊疗能力专项培训计划。

- • 集中授课

- • 线上学习

- • 临床实践

- • 远程指导

人才激励机制

建立有吸引力的人才激励机制,鼓励优秀人才服务基层。

- • 提高薪酬待遇

- • 职称晋升倾斜

- • 提供进修机会

- • 改善工作条件

医保支付方式创新:为疼痛管理提供经济保障

探索按人头、按病种付费

积极探索将慢性疼痛管理纳入按人头付费(Capitation)或按病种付费(DRG/DIP)等打包付费方式。

付费方式优势

- • 激励预防和早期干预

- • 降低总体医疗成本

- • 提供全流程管理服务

镇痛药物可及性与合理使用:平衡安全与需求

完善供应保障机制

建立健全镇痛药物的供应保障机制,确保基层医疗机构能够配备足量的、不同阶梯的镇痛药物。

供应保障措施

- • 完善集中采购配送体系

- • 简化采购审批流程

- • 建立区域性储备机制

重点保障药品

- • 不同阶梯镇痛药物

- • 临床必需特殊药品

- • 急救用镇痛药物

建立监测评估体系

建立全国统一的镇痛药物使用监测与评估体系,通过信息化手段进行实时监测和大数据分析。

监测评估内容

- • 处方使用情况实时监测

- • 异常用药行为预警

- • 临床疗效和成本效益评估

- • 为政策制定提供科学依据

患者教育与社区支持体系构建:提升全民疼痛素养

社区支持网络

建立疼痛患者自我管理支持小组和社区康复网络,提供持续支持。

- • 经验分享活动

- • 康复锻炼指导

- • 心理咨询服务

数字化工具应用

利用移动互联网、可穿戴设备等提供远程咨询和康复指导。

- • 疼痛管理APP

- • 远程医疗平台

- • 智能监测设备

结论与展望

核心结论总结

“疼痛的隐形贫困”是深刻且普遍的健康不平等现象

集中体现为中低收入地区与发达地区在疼痛疾病谱上的”镜像”现象,其根源在于城乡及区域间巨大的”诊断鸿沟”和医疗服务可及性的不平等。

中低收入地区存在系统性的多维治疗落差

贯穿于基层医疗服务能力、人才培养、药物可及性、社会支持等各个环节,使得数以亿计的慢性疼痛患者长期处于困境。

必须进行系统性的政策突围

单一政策或局部改良已无法解决问题,必须从六个维度协同发力,构建公平、可及、高效的疼痛综合管理体系。

未来研究方向

流行病学调查

开展大规模、多中心的流行病学调查,为政策制定提供更精准的数据支持。

社会决定因素

系统分析社会经济地位、教育水平等因素如何影响疼痛的发生、发展和治疗结局。

成本效益分析

对不同疼痛管理模式进行成本效益分析,为医保支付政策制定提供科学依据。

数字化技术应用

研究人工智能、可穿戴设备等在疼痛管理中的应用效果,开发适合中国国情的解决方案。

政策倡议与行动呼吁

致政策制定者

请将疼痛防治提升至国家战略高度,尽快纳入国家慢性病中长期防治规划。加大对基层医疗机构的投入,完善人才培养和激励机制。

致医疗卫生机构

请加强疼痛科标准化建设,积极推广疼痛综合管理试点经验。重视基层医务人员培训,建立多学科协作团队。

致学术界和科研人员

请加强对疼痛基础与临床研究的投入,积极开展疼痛相关的社会科学与卫生经济学研究,为政策制定提供智力支持。

致社会公众和媒体

请共同努力,消除对疼痛的误解和偏见,破除”忍痛文化”。通过科普教育提升全民疼痛健康素养。

“免除疼痛是人民的基本权利,实现疼痛管理的公平可及是’健康中国’的应有之义。”