关注韩松大夫视频号,观看更多内容

颈托:颈椎病的隐形守护者,科学佩戴是关键

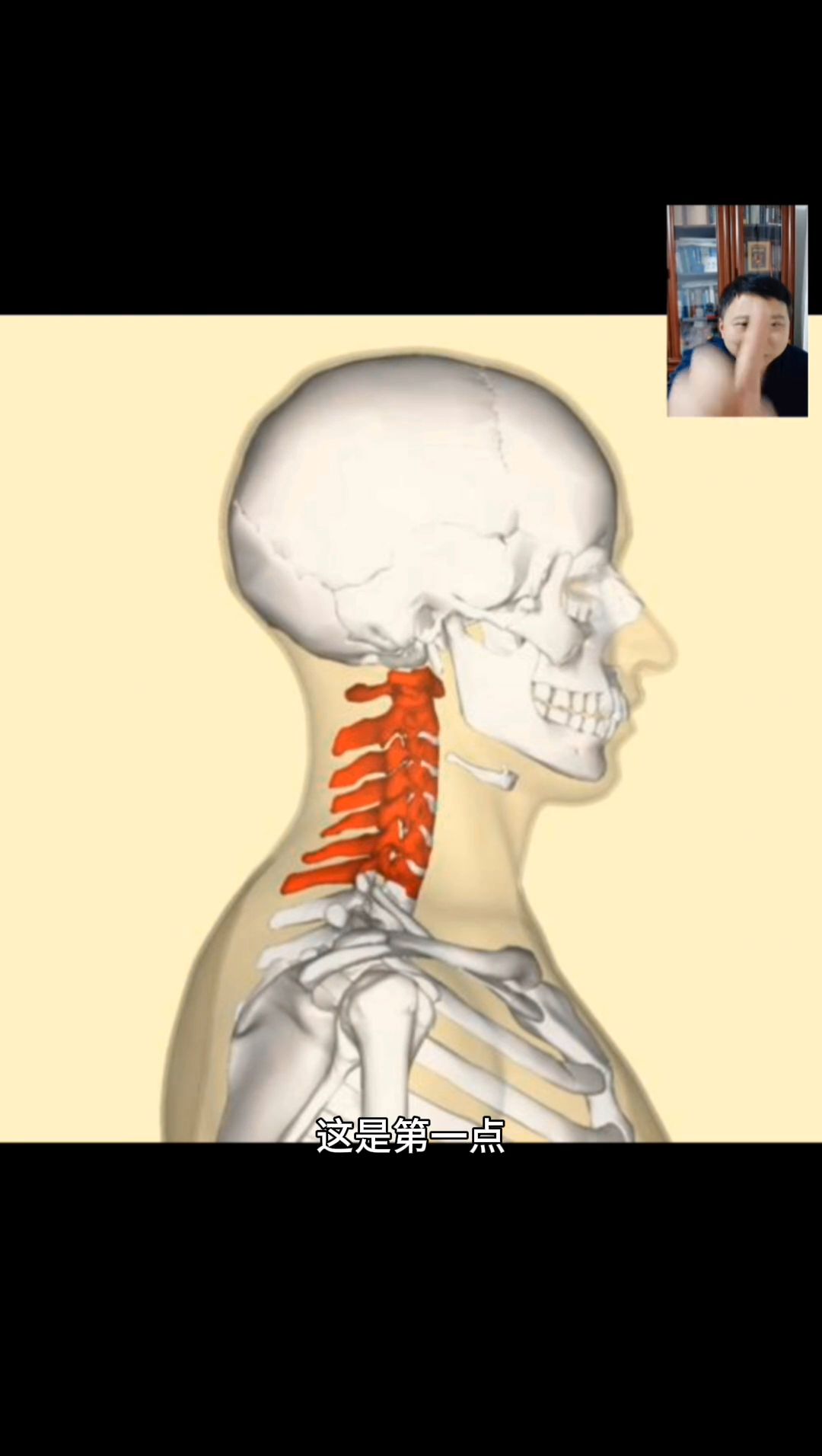

在我国很多人正遭受颈椎病的困扰。随着电子产品的普及和伏案工作的增加,颈椎病已不再是老年人的“专利”,年轻患者的数量正呈高速增长趋势。对于轻中度颈椎病患者以及术后康复人群,这个看似普通的颈部支撑装置,正默默守护着无数人的颈椎健康。

一、颈托如何成为颈椎的“守护盾牌”

颈托的工作原理基于生物力学保护机制:

- 制动保护:通过限制颈部过度活动,减少不稳定因素,让疲劳的颈部肌肉得到充分休息,同时减轻椎间关节的摩擦和刺激。

- 空间创造:增大椎间隙和椎间孔,减轻神经根受到的压迫,缓解上肢麻木和疼痛症状。

- 血流改善:矫正扭曲的椎动脉,改善脑部血氧供应,缓解由椎动脉型颈椎病引起的眩晕症状。

- 水肿消退:尤其适用于急性期神经根型或椎动脉型颈椎病,能有效减轻神经根性疼痛和严重眩晕。

对于术后患者,颈托更是康复的关键一环。它能在骨骼愈合期间提供稳定支撑,为手术部位创造良好的恢复环境。

二、正确佩戴四步法:细节决定效果

颈托的佩戴需要精准操作,错误佩戴不仅无效,还可能加重病情:

- 选型号

由专业人员根据颈围和颈高选择合适型号,常见错误是患者自行购买导致尺寸不符。 - 摆体位

颈部置于“正中位”——头部仰至嘴角和耳垂的连线与地面平行,鼻尖与肚脐呈一直线。这是维持颈椎生理曲度的关键姿势。 - 佩戴

后片较长置于颈后,前片较短托住下颌,确保下颌完全贴合前片的支撑凹槽。通过魔术贴或系带连接前后片,松紧度以能插入一指为宜。 - 检查

检查是否影响呼吸,确认受压部位(下颌、后枕、耳廓)无异常疼痛,必要时在这些部位垫棉质软巾预防压疮。

重要提醒:初次佩戴可能有不适感,通常需要3-5天适应期。若出现呼吸不畅、疼痛加剧或皮肤破损,应立即调整或就医。

三、三类颈托选择指南:找到你的“真命天托”

市面上颈托主要分为三类,适用人群各不相同:

- 软性颈托:材料为柔软泡沫,仅限制约20%活动度。适合长期伏案导致的慢性肌肉劳损人群,作为日常姿势提醒工具。

- 半刚性颈托:其屈伸限制显著优于软性(屈伸活动度39.1° vs 48.1°),但远优于刚性颈托的舒适度。是术后过渡期或中度不稳患者的理想选择。

- 刚性颈托:采用硬质塑料框架,屈伸限制高达74%(从107.3°降至27.5°)。适用于严重骨折、脱位或重大术后早期固定。

四、佩戴时长:不是越久越好

颈椎健康需要平衡“制动”与“活动”:

- 软组织损伤:至少佩戴1周,第2周开始间歇性使用

- 颈椎病及术后康复:通常需3个月,但卧床时可去除

- 慢性劳损:仅在长时间用电脑或乘车时使用

警惕“颈托依赖”:超过3个月持续佩戴可能导致颈部肌肉萎缩、关节僵硬,反而不利于康复。应在医生指导下逐步进行颈部肌肉锻炼。

五、日常护理与风险规避

颈托维护直接影响使用效果和安全性:

- 清洁

每日清洁颈部皮肤,更换衬垫。用软刷蘸温水清洗颈托,阴凉处晾干(避免暴晒或烘干变形)。 - 防压疮

重点观察下颌、耳后、枕部等骨突部位,使用棉质衬垫分散压力。一项研究显示,传统颈托的皮肤并发症发生率高达22%。 - 活动调整

佩戴期间避免突然转头、低头取物等动作。步行时因视野受限,需特别注意防摔倒。 - 康复衔接

在医生指导下结合物理治疗(如热疗等),加速功能恢复。研究显示综合康复方案可提升疗效30%。 - 特殊类型:充气颈托谨慎用

充气颈托兼具牵引功能,但需注意:

瘦弱者慎用:其通过下压肩部产生反作用力,可能引起不适;

充气不超过30分钟:缓慢充气至微有上托感即停,出现头晕、手麻立即放气。

常见错误及正确应对表

| 错误做法 | 风险 | 正确策略 |

|---|---|---|

| 24小时持续佩戴 | 肌肉萎缩、依赖颈托 | 卧床时取下,每日不超过8小时 |

| 魔术贴勒得过紧 | 呼吸受阻,皮肤压疮 | 保持一指松紧度 |

| 未衬垫直接接触皮肤 | 过敏、摩擦伤 | 内垫纯棉毛巾并每日更换 |

| 低头玩手机时佩戴 | 加重椎间盘压力 | 保持颈部中立位 |

| 自行延长使用超过3个月 | 颈椎活动功能丧失 | 定期复查,遵医嘱停用 |

颈椎保护的核心在于“适度”——适度支撑而非完全依赖,适度活动而非过度制动。当国人面临颈椎困扰时,科学认知和正确使用颈托,正是守护颈椎健康的第一道防线。